Das Tagebuch Anne Franks ist heute aktueller denn je

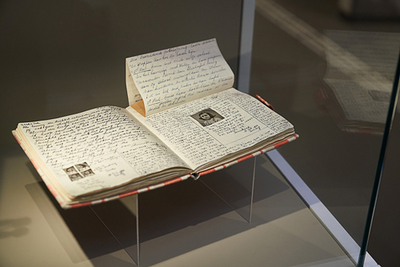

Es ist die Zeit des Nationalsozialismus. Zwei Jahre lang lebt die aus Deutschland geflüchtete jüdische Familie Frank und weitere vier Personen versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam, um nicht von den Nazis verfolgt und verhaftet zu werden (Kurzbiografie zu Anne Frank siehe Spalte rechts oben). Dort beginnt die 13-jährige Anne ihr Tagebuch zu schreiben und füllt es mit all ihren Ängsten, Träumen und Hoffnungen.

An Aktualität haben die Inhalte ihres Tagebuchs bis heute nicht verloren. Das zeigen ihre Einträge und Gedanken unter anderem zu Antisemitismus, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit.

Anne Franks Vater Otto, der das Tagebuch seiner Tochter nach dem Krieg 1947 veröffentlichte, setzte sich intensiv mit ihren Texten auseinander. „Er verknüpfte damit viele Botschaften: den Ruf nach Menschenrechten, den Ruf nach Gleichbehandlung, den Einsatz für Frieden und gegen Diskriminierung. Und so hat er das Tagebuch in die Welt getragen – schon auch im Sinne seiner Tochter, deren Wunsch es ja war, Schriftstellerin zu werden und ihre Aufzeichnungen einmal zu veröffentlichen“, sagt Céline Wendelgaß, Bildungsreferentin und Fach- und Methodenexpertin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.

Aktuelle Bezüge

Doch auch andere Themen, die Anne Frank aufgreift, sind aktueller denn je. So beschäftigt sie sich beispielsweise mit Frauenrechten und der Frage, „warum Männer so viel höher geschätzt werden als Frauen. Das findet sie ungerecht und sie macht sich Gedanken darüber, warum das so ist“, sagt Céline Wendelgaß. Ein weiterer Bezugspunkt zu heute ist der Bereich Flucht. Die Familie Frank flüchtete 1933 vor den Nationalsozialisten von Frankfurt am Main nach Amsterdam. „In unserer pädagogischen Arbeit sehen wir, dass natürlich Flucht und Migration auch heute eine große Rolle spielen und sich die Menschen, die zu uns kommen, damit befassen und Bezüge zu damals herstellen“, sagt Wendelgaß. Die Bildungsstätte Anne Frank bietet vor allem Jugend- und Schülergruppen, aber auch Erwachsenen wie Lehrkräften Workshops, Fortbildungen und interaktive Ausstellungen an, in denen sie u. a. lernen, wie sie aktuelle Formen von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung erkennen und was sie dagegen tun können.

Auch das Anne-Frank-Zentrum in Berlin eröffnet mit verschiedenen Bildungsangeboten und Ausstellungen Lernräume vor allem für Kinder und Jugendliche. „Gegründet wurde das Zentrum vor 30 Jahren, um die Erinnerung an Anne Frank wachzuhalten und ihr Tagebuch mit dem Blick in die Gegenwart und in die Zukunft zu verbinden. Es steht hier nicht nur das Dokument einer jungen Frau im Vordergrund, das sie im Zeitraum zwischen 13 und 15 Jahren verfasst hat, sondern die jungen Besucher:innen haben oft ihre eigene Meinung und viele Fragen zur Geschichte und auch zu brisanten Themen heute wie aktuell der hohe Antisemitismus, die Gefährdung der Demokratie, Krieg, Flucht und verschärfte Migrationspolitik, die sie mitteilen möchten“, sagt Veronika Nahm, Direktorin des Anne-Frank-Zentrums, der deutschen Partnerorganisation des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam.

Erinnerung wachhalten

Anne Franks Geschichte – und viele andere Schicksale von verfolgten Menschen wie Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Beeinträchtigungen – nicht zu vergessen, ist wichtig. Warum? „Weil es darum geht zu verstehen, dass alle Menschen frei und gleich sind an Würde und Rechten. Menschsein hat eine Wertigkeit, unabhängig davon, was man geleistet hat, welche Religion man hat, welche Hautfarbe man hat, welches Geschlecht man hat, welche nationale oder soziale Herkunft man hat“, betont Wendelgaß. Leider sei die Gleichwertigkeit von Menschen in verschiedenen Kontexten nicht immer gewährleistet – „das gab es in der Zeit des Nationalsozialismus, und das gibt es auch in unserer Zeit heute“, sagt die Bildungsreferentin.

Wenn es um historische Ereignisse gehe sei laut Céline Wendelgaß generell wesentlich, dass man von der Abstraktheit ins Persönliche kommt. „Wir lernen in der Schule, dass während des Zweiten Weltkriegs sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime ermordet worden sind. Das ist eine enorm große, abstrakte Zahl. Greifbarer wird dieser Völkermord der Nazis an den Jüdinnen und Juden, wenn man anhand einer Biografie wie etwa jener von Anne Frank aufzeigt, dass sie ein Opfer davon ist.“

So sieht es auch Veronika Nahm. „Kinder und Jugendliche haben nach wie vor viele Fragen zur Zeit des Nationalsozialismus und wie dieser Genozid geschehen konnte. Der biografische Ansatz, die Beschäftigung mit einer Person aus dieser Zeit wie etwa Anne Frank, von der man erfährt, wie sie unter diesen Umständen handelt und was sie erlebt mit ihrer Familie, ihren Freundinnen, mit den Helfer:innen, die die im Versteck Untergetauchten versorgten, sind für die jungen Leute besonders interessant, spannend und einprägsam“ und bringt ihnen das Geschehene viel näher.

Vielschichtige Themen

Céline Wendelgaß hat im Zuge ihrer Arbeit das Tagebuch von Anne Frank immer wieder gelesen und stets Neues darin entdeckt. „Mich fasziniert die Vielschichtigkeit an Themen bei der Gleichzeitigkeit von Alltag. So gibt es Einträge, wo sie genervt ist von den alltäglichen Geschehnissen, wo sie Streit hat mit den Eltern, wo sie sich nicht ernst genommen und nicht gehört fühlt. Daneben gibt es sehr tiefgründige Passagen, wo sie über ihre Ängste und ihre Verletzlichkeit, aber auch über Verliebtheit, Freundschaft, Hoffnungen und ihre Träume schreibt.“ Und Anne Frank reflektiert über ihre zugeschriebenen Identitäten: „Sie ist Jüdin, sie ist Deutsche und auch Niederländerin und sie denkt darüber nach, was es bedeutet, wenn man etwas ist, aber das nicht sein darf“, erzählt Wendelgaß. So hält Anne Frank auch fest, was Juden nicht mehr tun dürfen – etwa mit der Straßenbahn und mit einem Auto fahren oder nach acht Uhr abends im eigenen Garten oder bei Bekannten sitzen.

Erzählungen

Anne Frank hat allerdings nicht nur ihr intimes Tagebuch geschrieben, das sie für eine Veröffentlichung überarbeitete, sondern sie verfasste auch Kurzgeschichten, z. B. Erlebnisse im Versteck im Hinterhaus, Märchen oder Fantasieerzählungen, die sie im Tagebuch ihre „Füller-Kinder“ bezeichnet. Unter diesem Titel ist Anfang Februar ein Buch veröffentlicht worden. Wie Veronika Nahm berichtet, wurden dafür „in einem Projekt des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam Künstler:innen aus aller Welt gebeten, diese Kurzgeschichten zu illustrieren. Die junge Schriftstellerin schreibt dabei sehr modern, ironisch, witzig, sie beobachtet ganz genau und beschreibt Alltagssituationen so gekonnt, dass sie einem trotzdem sehr nahegehen.“

Anne Frank ist durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs Symbol für den Völkermord an Millionen von Jüdinnen und Juden durch die Verbrechen der Nationalsozialisten – auch 80 Jahre nach ihrem Tod.

Infos: www.annefrank.dehttp://www.annefrank.de

www.bs-anne-frank.de

Gedenken an Anne Frank

Vor 80 Jahren starb Anne Frank im deutschen Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Todesdatum liegt zwischen Ende Februar und Anfang März 1945.

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Ihre Familie flüchtete 1933 vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam. Wegen des Einmarschs der deutschen Truppen auch in die Niederlande, versteckten sich Anne Frank, ihre ältere Schwester Margot und ihre Eltern von 1942 bis 1944 in einem Hinterhaus in Amsterdam. Dort schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch.

Unterschlupf in dem Versteck fanden noch weitere vier Personen – das Ehepaar van Pels mit ihrem Sohn Peter (in den sich Anne verliebte) und der Zahnarzt Fritz Pfeffer. Nachdem das Versteck entdeckt wurde (bis heute weiß man nicht, wie es dazu kam), sind Anne Frank, ihre Familie und die anderen Untergetauchten verhaftet und später deportiert worden. Von den acht Personen des Hinterhauses hat nur Annes Vater Otto überlebt. Anne Frank und ihre Schwester Margot starben 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen an Typhus.

Quelle: Anne Frank Zentrum Berlin

Jetzt die

Jetzt die