KOMMENTAR_

Faszinierendes Grabtuch

© Franz Josef Rupprecht, Rupprecht@kathbild.at

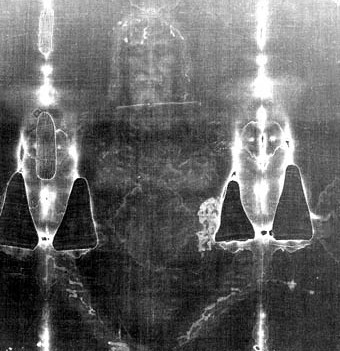

Wie kein anderes Stück Leinen bietet das Grabtuch von Turin Stoff für die Auseinandersetzung „echt“ oder „gefälscht“. Eine Spurensuche.

An die 1,3 Millionen Karten sind bereits reserviert und täglich werden es mehr. Nachdem das Grabtuch im Jahr 2000 das letzte Mal öffentlich gezeigt wurde, fiebern vom Grabtuch faszinierte Christen dem 10. April und den folgenden sieben Wochen entgegen. Bis zu zwei Millionen Menschen erwartet man in Turin. Was werden sie im Dom sehen und wovor werden sie beten? – Elisabeth Maier, Musikwissenschafterin und Theologin, Generalsekretärin der Katholischen Akademie, verfolgt seit Jahrzehnten die Forschungen um das Grabtuch. Für sie ist der wissenschaftliche Befund eindeutig: Das 4,37 Meter lange und 1,11 breite Stück Stoff, das als Grabtuch Jesu verehrt wird, lässt sich in die Zeit von 40 vor bis 73 nach Christi datieren. Zu diesem Ergebnis ist die Expertin für Textilkonservierung, Mechthild Flury-Lemberg, aufgrund von Vergleichen mit Tüchern gekommen, die in Massada in der Wüste Juda gefunden wurden und deren Alter feststeht.

Gerichtsmediziner am Wort. Maier hat einen 256 Seiten starken Band herausgebracht, in dem akribisch die bislang aktuellsten Forschungsergebnisse über das Grabtuch dokumentiert sind. Das Buch dokumentiert den internationalen Kongress 2003 und den Studientag 2003 in Wien, bei denen keine Faser des Tuchs unbeachtet blieb. So liest sich das Ergebnis der Gerichtsmedizin beeindruckend. Von der Geißelung über die Dornenkrone bis zur Seitenwunde Jesu finden sie exakt jene Spuren der Folterungen auf dem Grabtuch, wie sie in den Leidensgeschichten der Evangelien beschrieben sind. „Die Naturwissenschaft bestätigt in vielen Fällen das, was wir von den Passionsgeschichten wissen“, erklärt Maier. Die Wahrscheinlichkeit, dass der „Mann des Grabtuchs“ nicht Jesus von Nazareth ist, ist 1 zu 225 Milliarden, greift sie die Berechnungen von Bruno Barberis, Professor für Rationale Mechanik an der Universität Turin, auf: „Ja, ich glaube: Es ist das Grabtuch Jesu.“

Genau das glaubt der Schriftsteller und Theologe Josef Dirnbeck nicht: „Ich bin kein Feind des Turiner Grabtuchs. Selbstverständlich darf man als gläubiger Christ vor diesem Tuch beten und anhand des Bildes, das auf ihm zu sehen ist, die Leidensgeschichte Jesu meditieren. Aber warum muss das Tuch deshalb gleich echt sein?“

Das mittelalterliche Tuch. Für Dirnbeck erledigt sich diese Frage durch die Analysen mittels der C14-Radiocarbonmethode im Jahr 1988 von selbst: Drei wissenschaftliche Institute datieren unabhängig voneinander das Tuch in die Zeit von 1260 bis 1390. Der Aufschrei unter den Echtheits-Befürwortern war groß, und bald war auch eine Erklärung gefunden: Zur Untersuchung wurde unglücklicherweise ein Gewebe von einer verschmutzen Stelle entnommen, das Ergebnis ist daher null und nichtig. „Seltsamerweise hat aber keiner von denen bezweifelt, dass der Test bei den mitgeprüften Probestücken anderer Textilien ganz exakt gestimmt hat“, kontert Dirnbeck. Die Entstehung des Tuches passt bestens in die aufkommende Leidensfrömmigkeit des Mittelalters mit seinen Schmerzensmann-Skulpturen und Kreuzesdarstellungen.

Echter als echt. Dirnbeck stellt nicht in Abrede, dass das Tuch in seinen Bann zieht. Den oder dem Künstler ist es gelungen, ein bewegendes Bildnis des verstorbenen Jesus zu schaffen. „Echter als echt sogar.“ Jedes nur mögliche Detail aus den vier Passionsgeschichten der Evangelien haben sie auf das Tuch gebannt, um den Betern Jesus möglichst anschaulich vor Augen zu führen. Doch genau damit haben sie sich verraten. Denn manches Detail ist eben nicht historisch, sondern dient der geistlichen Deutung des Todes Jesu, wie die Bibelwissenschaft zeigt.

Entstehung gibt Rätsel auf. Auch ein weiteres gewichtiges Argument der Echtheits-Befürworter lässt Dirnbeck nicht gelten: Man weiß nicht, wie das Abbild am Tuch entstanden ist, und kein Mensch kann es nachmachen. Erst 2009 hat der Chemiker Luigi Garlaschelli gezeigt, dass man im Mittelalter solch ein Bild produzieren konnte, so Dirnbeck. Das Grabtuch, das er hergestellt hat, sieht dem Turiner Original ähnlich. Aber eben nur ähnlich. Das Grabtuch von Turin bleibt faszinierender als die Kopie – für Diskussionsstoff ist auch weiterhin gesorgt.

Pro und Kontra. Elisabeth Maier fasst ihre Argumente für die Echtheit des Tuchs zusammen: „Ich müsste so viele Forschungsergebnisse ableugnen, dass ich auf noch viel schwankenderem Boden stehen würde. Mit der alleinigen Anerkennung der Radiocarbon-Methode würde man alle Ergebnisse der Medizin, Chemie, Botanik, Textilkunde etc. für falsch erklären, also jene Wissenschaften vom Tisch wischen, auf die wir uns in unserem modernen Leben so fraglos stützen.“ Für Dirnbeck dagegen ist das Grabtuch zweifelsfrei eine im Mittelalter angefertigte Reliquie, die beeindruckend von der Passion Christi erzählt – so wie der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald oder hunderte andere sakrale Meisterwerke der Kunst.

Die Auferstehung glauben, nicht beweisen. Mit dem Rätsel der Entstehung des Grabtuchs verbindet sich aber sein größtes Problem. Das Bild auf dem Leinen wird zum Beweis der Auferstehung missbraucht. Nicht von jenen Wissenschaftern, die sich bei den Wiener Grabtuch-Kongressen zusammenfinden. Doch erst am 18. März 2010 zitierte die Katholische Presseagentur den für die vatikanische Selig- und Heiligsprechungskommission arbeitenden Theologen Wilhelm Imkamp mit der Aussage, dass das Grabtuch ein authentisches Zeugnis der Auferstehung ist. Purer Unsinn. Die authentischen Zeugen der Auferstehung sind die Jünger Jesu. Die Auferstehung ist der naturwissenschaftlichen Beweisbarkeit entzogen.

Wer aber das Grabtuch als das verehrt, was es ist – eine Passionsreliquie, für den kann es eine einzigartige Anregung zur Betrachtung des Leidens Jesu sein.

Bevor Johannes Paul II. in seiner Predigt anlässlich der Wallfahrt nach Turin im Jahr 1998 die spirituellen Themen aufgreift, weist er darauf hin, dass es sich bei dem Grabtuch um keinen Glaubensgegenstand handelt, aber sehrwohl um eine Herausforderung für den Intellekt. Dann fährt er fort: „Das heilige Grabtuch ist der Spiegel des Evangeliums ... und es fordert uns auf, unser Leben demjenigen des Mannes nachzuleben, der sich für uns aufopferte. (...) Das heilige Grabtuch ist ein Bild der Machtlosigkeit. ... Es ist das Erlebnis des Karsamstags, ein wichtiger Übergang im Weg Jesu zur Herrlichkeit, von welchem ein Lichtstrahl ausgesandt wird, der den Schmerz und den Tod jedes Menschen erleuchtet.“

Der geschundene Mensch. Für Kardinal Pellegrino, von 1965 bis 1977 Erzbischof in Turin, ist das Grabtuch ein Impuls, auf die Leidenden zu schauen: „Der Anblick und die Verehrung des heiligen Grabtuches im Lichte des Glaubens heißt auch an unsere Mitmenschen denken, an die oft durch menschliche Niedertracht leidenden Opfer, welche dem leidenden Menschen vom Kreuz besonders nahe sind.“

Die „Echtheit“ einer Fälschung. Josef Dirnbeck hat sich in „Jesus und das Tuch. Die ,Echtheit‘ einer Fälschung“ (1998) ausführlich mit dem Phänomen „Grabtuch“ beschäftigt. Es ist die profunde Auseinandersetzung, die die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse von Chemikern und Gerichtsmedizinern mit jenen Themen der Theologie konfrontiert, die von der Grabtuchforschung berührt werden: die Bedeutung der Auferstehung, angemessenes, nicht fundamentalistisches Verständnis der Bibel und der rechte Ort der Reliquienverehrung im Ganzen des Glaubens.

An die 1,3 Millionen Karten sind bereits reserviert und täglich werden es mehr. Nachdem das Grabtuch im Jahr 2000 das letzte Mal öffentlich gezeigt wurde, fiebern vom Grabtuch faszinierte Christen dem 10. April und den folgenden sieben Wochen entgegen. Bis zu zwei Millionen Menschen erwartet man in Turin. Was werden sie im Dom sehen und wovor werden sie beten? – Elisabeth Maier, Musikwissenschafterin und Theologin, Generalsekretärin der Katholischen Akademie, verfolgt seit Jahrzehnten die Forschungen um das Grabtuch. Für sie ist der wissenschaftliche Befund eindeutig: Das 4,37 Meter lange und 1,11 breite Stück Stoff, das als Grabtuch Jesu verehrt wird, lässt sich in die Zeit von 40 vor bis 73 nach Christi datieren. Zu diesem Ergebnis ist die Expertin für Textilkonservierung, Mechthild Flury-Lemberg, aufgrund von Vergleichen mit Tüchern gekommen, die in Massada in der Wüste Juda gefunden wurden und deren Alter feststeht.

Gerichtsmediziner am Wort. Maier hat einen 256 Seiten starken Band herausgebracht, in dem akribisch die bislang aktuellsten Forschungsergebnisse über das Grabtuch dokumentiert sind. Das Buch dokumentiert den internationalen Kongress 2003 und den Studientag 2003 in Wien, bei denen keine Faser des Tuchs unbeachtet blieb. So liest sich das Ergebnis der Gerichtsmedizin beeindruckend. Von der Geißelung über die Dornenkrone bis zur Seitenwunde Jesu finden sie exakt jene Spuren der Folterungen auf dem Grabtuch, wie sie in den Leidensgeschichten der Evangelien beschrieben sind. „Die Naturwissenschaft bestätigt in vielen Fällen das, was wir von den Passionsgeschichten wissen“, erklärt Maier. Die Wahrscheinlichkeit, dass der „Mann des Grabtuchs“ nicht Jesus von Nazareth ist, ist 1 zu 225 Milliarden, greift sie die Berechnungen von Bruno Barberis, Professor für Rationale Mechanik an der Universität Turin, auf: „Ja, ich glaube: Es ist das Grabtuch Jesu.“

Genau das glaubt der Schriftsteller und Theologe Josef Dirnbeck nicht: „Ich bin kein Feind des Turiner Grabtuchs. Selbstverständlich darf man als gläubiger Christ vor diesem Tuch beten und anhand des Bildes, das auf ihm zu sehen ist, die Leidensgeschichte Jesu meditieren. Aber warum muss das Tuch deshalb gleich echt sein?“

Das mittelalterliche Tuch. Für Dirnbeck erledigt sich diese Frage durch die Analysen mittels der C14-Radiocarbonmethode im Jahr 1988 von selbst: Drei wissenschaftliche Institute datieren unabhängig voneinander das Tuch in die Zeit von 1260 bis 1390. Der Aufschrei unter den Echtheits-Befürwortern war groß, und bald war auch eine Erklärung gefunden: Zur Untersuchung wurde unglücklicherweise ein Gewebe von einer verschmutzen Stelle entnommen, das Ergebnis ist daher null und nichtig. „Seltsamerweise hat aber keiner von denen bezweifelt, dass der Test bei den mitgeprüften Probestücken anderer Textilien ganz exakt gestimmt hat“, kontert Dirnbeck. Die Entstehung des Tuches passt bestens in die aufkommende Leidensfrömmigkeit des Mittelalters mit seinen Schmerzensmann-Skulpturen und Kreuzesdarstellungen.

Echter als echt. Dirnbeck stellt nicht in Abrede, dass das Tuch in seinen Bann zieht. Den oder dem Künstler ist es gelungen, ein bewegendes Bildnis des verstorbenen Jesus zu schaffen. „Echter als echt sogar.“ Jedes nur mögliche Detail aus den vier Passionsgeschichten der Evangelien haben sie auf das Tuch gebannt, um den Betern Jesus möglichst anschaulich vor Augen zu führen. Doch genau damit haben sie sich verraten. Denn manches Detail ist eben nicht historisch, sondern dient der geistlichen Deutung des Todes Jesu, wie die Bibelwissenschaft zeigt.

Entstehung gibt Rätsel auf. Auch ein weiteres gewichtiges Argument der Echtheits-Befürworter lässt Dirnbeck nicht gelten: Man weiß nicht, wie das Abbild am Tuch entstanden ist, und kein Mensch kann es nachmachen. Erst 2009 hat der Chemiker Luigi Garlaschelli gezeigt, dass man im Mittelalter solch ein Bild produzieren konnte, so Dirnbeck. Das Grabtuch, das er hergestellt hat, sieht dem Turiner Original ähnlich. Aber eben nur ähnlich. Das Grabtuch von Turin bleibt faszinierender als die Kopie – für Diskussionsstoff ist auch weiterhin gesorgt.

Pro und Kontra. Elisabeth Maier fasst ihre Argumente für die Echtheit des Tuchs zusammen: „Ich müsste so viele Forschungsergebnisse ableugnen, dass ich auf noch viel schwankenderem Boden stehen würde. Mit der alleinigen Anerkennung der Radiocarbon-Methode würde man alle Ergebnisse der Medizin, Chemie, Botanik, Textilkunde etc. für falsch erklären, also jene Wissenschaften vom Tisch wischen, auf die wir uns in unserem modernen Leben so fraglos stützen.“ Für Dirnbeck dagegen ist das Grabtuch zweifelsfrei eine im Mittelalter angefertigte Reliquie, die beeindruckend von der Passion Christi erzählt – so wie der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald oder hunderte andere sakrale Meisterwerke der Kunst.

Die Auferstehung glauben, nicht beweisen. Mit dem Rätsel der Entstehung des Grabtuchs verbindet sich aber sein größtes Problem. Das Bild auf dem Leinen wird zum Beweis der Auferstehung missbraucht. Nicht von jenen Wissenschaftern, die sich bei den Wiener Grabtuch-Kongressen zusammenfinden. Doch erst am 18. März 2010 zitierte die Katholische Presseagentur den für die vatikanische Selig- und Heiligsprechungskommission arbeitenden Theologen Wilhelm Imkamp mit der Aussage, dass das Grabtuch ein authentisches Zeugnis der Auferstehung ist. Purer Unsinn. Die authentischen Zeugen der Auferstehung sind die Jünger Jesu. Die Auferstehung ist der naturwissenschaftlichen Beweisbarkeit entzogen.

Wer aber das Grabtuch als das verehrt, was es ist – eine Passionsreliquie, für den kann es eine einzigartige Anregung zur Betrachtung des Leidens Jesu sein.

Das Grabtuch als Spiegel

Wie das Grabtuch gläubigen Menschen zur Meditation anregen kann, haben Papst Johannes Paul II. und der Turiner Erzbischof Kardinal Pellegrino erläutert.Bevor Johannes Paul II. in seiner Predigt anlässlich der Wallfahrt nach Turin im Jahr 1998 die spirituellen Themen aufgreift, weist er darauf hin, dass es sich bei dem Grabtuch um keinen Glaubensgegenstand handelt, aber sehrwohl um eine Herausforderung für den Intellekt. Dann fährt er fort: „Das heilige Grabtuch ist der Spiegel des Evangeliums ... und es fordert uns auf, unser Leben demjenigen des Mannes nachzuleben, der sich für uns aufopferte. (...) Das heilige Grabtuch ist ein Bild der Machtlosigkeit. ... Es ist das Erlebnis des Karsamstags, ein wichtiger Übergang im Weg Jesu zur Herrlichkeit, von welchem ein Lichtstrahl ausgesandt wird, der den Schmerz und den Tod jedes Menschen erleuchtet.“

Der geschundene Mensch. Für Kardinal Pellegrino, von 1965 bis 1977 Erzbischof in Turin, ist das Grabtuch ein Impuls, auf die Leidenden zu schauen: „Der Anblick und die Verehrung des heiligen Grabtuches im Lichte des Glaubens heißt auch an unsere Mitmenschen denken, an die oft durch menschliche Niedertracht leidenden Opfer, welche dem leidenden Menschen vom Kreuz besonders nahe sind.“

Die „Echtheit“ einer Fälschung. Josef Dirnbeck hat sich in „Jesus und das Tuch. Die ,Echtheit‘ einer Fälschung“ (1998) ausführlich mit dem Phänomen „Grabtuch“ beschäftigt. Es ist die profunde Auseinandersetzung, die die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse von Chemikern und Gerichtsmedizinern mit jenen Themen der Theologie konfrontiert, die von der Grabtuchforschung berührt werden: die Bedeutung der Auferstehung, angemessenes, nicht fundamentalistisches Verständnis der Bibel und der rechte Ort der Reliquienverehrung im Ganzen des Glaubens.

weitere Artikel zum Themenbereich

Jetzt die

Jetzt die