KOMMENTAR_

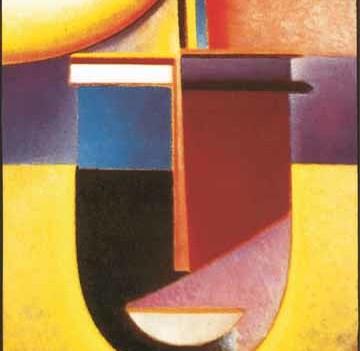

Christus, unser Bruder

Ein geöffnetes Auge

offen für das Schöne und das Schwere im Leben

ein geschlossenes Auge

geblendet vom Licht

vor Schreck geschlossen

die Sonne im Nacken –

sie strahlt und wärmt ,

lässt uns leben trotz der Dunkelheit, die uns umgibt.

Alexej Jawlensky, Abstrakter Kopf: Sonne – Farbe – Leben, Öl auf Leinwand, 1926

Christus, der Allmächtige, der Erniedrigte – Jesus, unser Hirt und Bruder. Bilder von Jesus haben sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt. Mit diesem Beitrag endet die KIZ-Serie von Günter Rombold.

In der Zeit der Aufklärung endet das Nahverhältnis von Kunst und Religion. Die Kunst wird autonom und wendet sich verstärkt profanen Themen zu. Das Christusbild wird häufig verkitscht, nimmt sentimentale Züge an.

Die Erschütterungen des Ersten Weltkriegs haben dann zu einer erneuten Auseinandersetzung mit der Christusthematik geführt. Das findet seinen Niederschlag in Werken des Deutschen Expressionismus, bei Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff und Christian Rohlfs.

Wir alle müssen uns darauf gefasst machen, das uns in der Kunst Ungewohntes und Befremdliches begegnet, so ungewohnt und befremdlich, wie unsere ganze Welt geworden ist.

offen für das Schöne und das Schwere im Leben

ein geschlossenes Auge

geblendet vom Licht

vor Schreck geschlossen

die Sonne im Nacken –

sie strahlt und wärmt ,

lässt uns leben trotz der Dunkelheit, die uns umgibt.

Alexej Jawlensky, Abstrakter Kopf: Sonne – Farbe – Leben, Öl auf Leinwand, 1926

Christus, der Allmächtige, der Erniedrigte – Jesus, unser Hirt und Bruder. Bilder von Jesus haben sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt. Mit diesem Beitrag endet die KIZ-Serie von Günter Rombold.

In der Zeit der Aufklärung endet das Nahverhältnis von Kunst und Religion. Die Kunst wird autonom und wendet sich verstärkt profanen Themen zu. Das Christusbild wird häufig verkitscht, nimmt sentimentale Züge an.

Landschaft als Schöpfung

Einen ganz anderen Zugang zum Religiösen findet Caspar David Friedrich in der Landschaftsmalerei. Die Landschaft wird hier als Schöpfung begriffen, deren Anschauung das Gemüt ergreift. Durchaus vergleichbar ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Kunst von Vincent van Gogh. In einem seiner Briefe schreibt er: „Ich werde nicht versuchen einen Christus im Olivengarten zu malen, vielmehr die Olivenernte, so wie man sie noch heute sieht, und wenn ich darin die wahren Verhältnisse der Gestalt auffinde, so kann man an jenes denken.“Die Erschütterungen des Ersten Weltkriegs haben dann zu einer erneuten Auseinandersetzung mit der Christusthematik geführt. Das findet seinen Niederschlag in Werken des Deutschen Expressionismus, bei Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff und Christian Rohlfs.

Bruder im Leiden

Für den Franzosen Georges Rouault ist Christus unser Bruder im Leiden. Seine Agonie währt so lange, wie Menschen einsam sind, benachteiligt, geschändet und verurteilt, solange es Hunger, Not und Krieg gibt. In dem Bild „La sainte face“ (Das heilige Antlitz), das er mehrfach wiederholt hat, bezieht sich Rouault auf die Veronika-Legende. Er zeigt nichts als das Christus-Antlitz in weißer Umrahmung.Kopf und Kosmos

In eine andere Richtung weist das Christusbild des Russen Alexej Jawlensky. In den letzten zwanzig Jahren seines Lebens hat er fast alle Werke dem menschlichen Gesicht gewidmet, das er auf eine Urform zurückführt. Diese Köpfe sind eigentlich nicht mehr Köpfe, sondern eine Grundstruktur, die den ganzen Kosmos repräsentiert. Manche dieser abstrakten Köpfe sind von einer strahlenden Leuchtkraft, wie der hier gezeigte, dem er den Titel „Sonne – Farbe – Leben“ gegeben hat, andere tragen schmerzliche Züge, werden durchsichtig auf den leidenden Christus, was er mit Titeln wie „Heilandsgesicht“ oder „Karfreitag“ andeutet.Neue Wege

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird dann die überlieferte Ikonographie völlig verlassen. Beispielhaft ist der Bruch im Werk von Joseph Beuys. Anfangs versucht er noch, sich an das spirituelle Ganze mit Bildern und Plastiken heranzutasten, wie sie aus der Tradition geläufig sind. Doch dann hat er begriffen, dass das nicht mehr sein Weg sein kann, und hat mit Objekten und Zeichenhandlungen einen ganz neuen Weg beschritten.Wir alle müssen uns darauf gefasst machen, das uns in der Kunst Ungewohntes und Befremdliches begegnet, so ungewohnt und befremdlich, wie unsere ganze Welt geworden ist.

weitere Artikel zum Themenbereich

Jetzt die

Jetzt die