KOMMENTAR_

Wegweisende Sozialenzykliken

© Copyright 2016, KNA. Alle Rechte vorbehalten

Die Umwälzungen der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts warfen mit Macht die sogenannte Soziale Frage der Arbeiterschaft auf. Als Antwort der Kirche legte Papst Leo XIII. (1878–1903) am 15. Mai 1891, vor 125 Jahren, seine Enzyklika „Rerum novarum“ (Über die neuen Dinge) vor. Seitdem haben die Päpste regelmäßig die Soziallehre der Kirche gemäß den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Zeit ausgelegt.

Mutter aller Sozialenzykliken

„Rerum novarum“ ist das erste päpstliche Rundschreiben zur Arbeiterfrage und das grundlegende Dokument der katholischen Soziallehre. Verfasst vor dem Hintergrund der Industriellen Revolution, setzt sich „Rerum novarum“ mit den gesellschaftlichen Verwerfungen des Sozialismus und des Liberalismus auseinander. Leo XIII. beklagt die oft sklavenähnliche Lage der Arbeiterschaft, wendet sich aber gegen den Klassenkampf und plädiert für eine Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Er verteidigt das Privateigentum, betont aber seine Sozialverpflichtung. Weitere zentrale Forderungen sind gerechte Löhne und staatlicher Schutz für Arbeitnehmer.

„Centesimus annus“

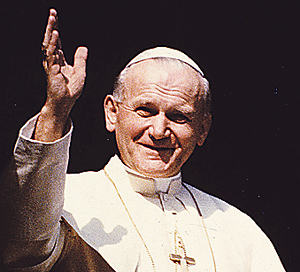

Zum 100. Jahrestag von „Rerum novarum“ und zwei Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa rechnet Papst Johannes Paul II. (1978–2005) 1991 mit „Centesimus annus“ nicht nur mit dem untergegangenen System ab, sondern auch mit den Auswüchsen eines ungezügelten Kapitalismus. Gewürdigt wird erstmals in dieser Deutlichkeit die positive Rolle des Unternehmertums für eine funktionierende Volkswirtschaft.

Gerechte Teilhabe und Privateigentum

In „Centesimus annus“ schlug Johannes Paul II. gedanklich einen Bogen von der Analyse Leos XIII. bis zu den Ereignissen seiner Jetzt-Zeit: Das Scheitern des „realen Sozialismus“ habe das bestätigt, was jener Papst bereits 100 Jahre zuvor geschrieben hatte. Weil der Marxismus von einem falschen Menschenbild ausging, das naturgegebene Recht auf Privateigentum verneinte und alle Macht dem Staat geben wollte, war er zum Scheitern verurteilt. Bewährt habe sich hingegen die Vision der katholischen Soziallehre, die das Recht der Ausgebeuteten und Unterdrückten auf gerechte Teilhabe am Reichtum einforderte und gleichzeitig das Recht auf Eigentum anerkannte. In der Analyse der Ereignisse, die zur Wende von 1989/90 führten, preist er den Erfolg der gewaltfreien Revolution der „Solidarnosc“-Bewegung in Polen. Zugleich zeichnet er das große, streckenweise düstere Panorama des damals zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts mit den beiden Weltkriegen, dem Ende der Kolonialherrschaft und der immer breiteren Umweltzerstörung. Alles in allem aber überwiegt in dem Text ein optimistischer Grundton. Der Papst erkennt die Vorzüge des demokratischen Systems, der arbeitsteiligen Wirtschaft und des freien Unternehmertums ausdrücklich an. Vorsichtig, aber klar begrüßt er nach dem Scheitern des realen Sozialismus die positiven Auswirkungen des freien Marktes.

Weitblick

Dass „Centesimus annus“ ein großer Wurf war, zeigt sich nicht nur in der damals breiten Zustimmung über alle parteipolitischen Lager hinweg. Bis heute zählt sie zu den oft zitierten Standardwerken. Die eigentliche Nagelprobe für den Wert der Enzyklika ist jedoch die Überprüfung der in ihr enthaltenen Vorhersagen. Ein Vierteljahrhundert später zeigt sich, wie gut Johannes Paul II. informiert war und welchen Weitblick er damals hatte. Fast alle „Prophezeiungen“ aus „Centesimus annus“ sind eingetreten. So schrieb der Papst, der Erfolg der friedlichen Revolutionen in Osteuropa werde auch auf Länder der Dritten Welt ausstrahlen und dort zu Umwälzungen führen. Ohne Jugoslawien und die Ukraine beim Namen zu nennen, sagte er zugleich das Aufbrechen gewaltsamer nationaler Konflikte in den befreiten Gebieten Osteuropas voraus. Er warnte vor dem Heraufdämmern eines neuen religiösen Fundamentalismus, und er sagte voraus, dass der radikale Kapitalismus für die Probleme der globalen Wirtschaft nicht die Lösung sein könne.

weitere Artikel zum Themenbereich

Jetzt die

Jetzt die